di Pietro Benedetti

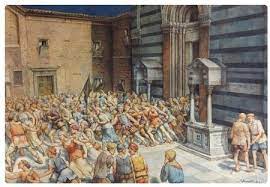

Nella notte tra il 30 aprile ed il primo maggio 1531 gruppi di giovani tessitori variamente armati, sotto le insegne di un drappo nero stracciato (che darà il nome al movimento degli straccioni), scesero in strada per protestare contravvenendo alle norme della Repubblica che vietavano gli assembramenti, per giunta armati. Nel pomeriggio del primo maggio una folla di artigiani, setaioli e popolani si riversarono in gran numero in piazza San Francesco, nel centro di Lucca, per rivendicare l’abrogazione di alcune disposizioni normative che avevano modificato l’attività lavorativa del comparto della tessitura, attività che aveva una massiccia presenza di addetti e che costituiva il settore preminente dell’economia della Repubblica di Lucca; tale attività le consentì di fatto, attraverso le esportazioni, di ottenere uno sviluppo economico capace di produrre elevati redditi, reinvestiti in attività finanziarie. Funzione questa che aiuterà la piccola Repubblica a mantenere la sua indipendenza, in considerazione della capacità di sostenere, attraverso prestiti, le richieste di grandi monarchie europee, imperiali e non.

Fin dalle prime pagine del suo saggio (La sollevazione degli straccioni. Lucca 1531. Politica e Mercato, Salerno editrice, Isola del Liri (Fr), 2020, pp.190) Renzo Sabbatini ci anticipa la spiegazione delle cause di questa rivolta che lui leggerà nella dialettica tra modernità (libero mercato) e conservatorismo (pace sociale). Brevemente l’autore contestualizza la situazione politico economica in cui avvengono i fatti.

La Repubblica di Lucca, governata da un’oligarchia di famiglie, strettamente connesse alle funzioni mercantili, accetta la proposta dei mercanti di apportare modifiche legislative tali da rendere i filati prodotti competitivi sui mercati europei. I mercanti lucchesi infatti svolgevano la loro attività in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Inghilterra fino all’attuale Polonia e stavano assistendo alla difficoltà di consolidare la loro presenza in quel mercato perché la concorrenza si realizzava incidendo sul valore dei prezzi. Leggi tutto “Mercanti e straccioni a Lucca nel XVI secolo”